Im Winder 2022/2023 war der Nachbau des Schrankenpostens vom Bahnhof Wutha im Maßstab 1:87 mein Modellbauprojekt.

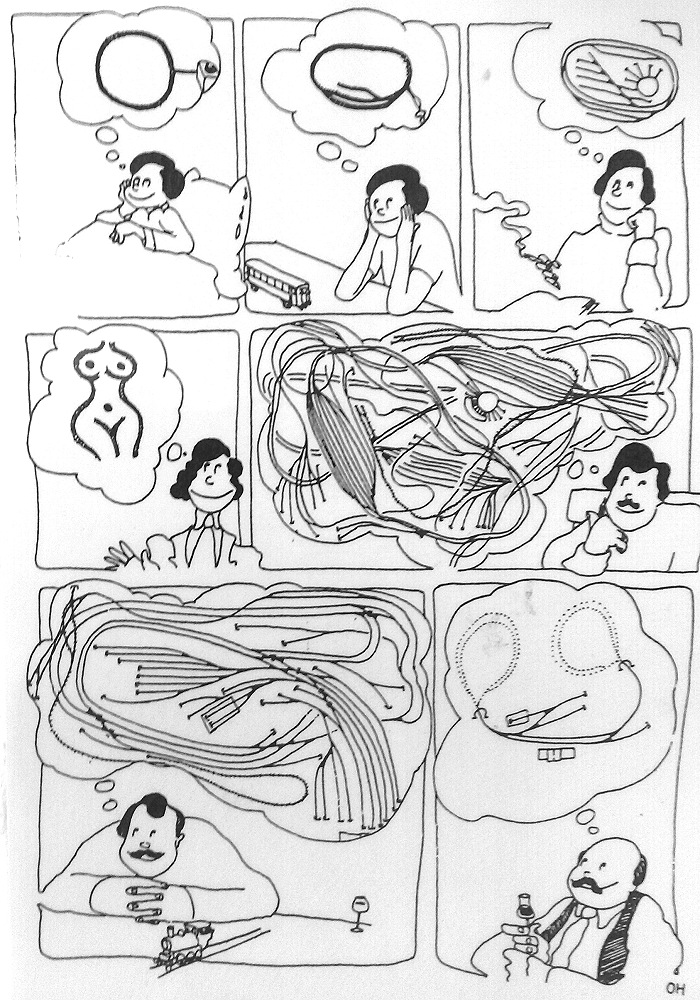

Während meine jahrelangen Beschäftigung mit der Rühler Bimmel, die ihren Ausgangsbahnhof in Wutha an der Thüringischen Eisenbahn hatte, fiel mir ein Foto in die Hände, das den kleinen Schrankenposten am Bahnübergang neben dem Bahnhof in den 70er Jahren zeigt. Davor eine Gruppe von Eisenbahnern und anderen Schlipsträgern (ev. Parteibonzen), die Verschönerungsaktionen mit Blumenbeeten und mit (mit weiß bemalten Steinen ausgelegten) politischen Losungen besprechen. Seit dem geistert in meinem Kopf die Idee von einem Diorama mit diesem Motiv rum.

Zu Beginn der Indoor-Bastelzeit im Herbst 2022 fiel die Wahl auf das Objekt. Zum Einen wollte ich erst mal „klein“ anfangen, bevor ich mich an größere Objekte des Bahnhofes, wie z.B. das Stellwerk, heranwage. Zum anderen wollte ich das Modellbauen mit verschieden Materialien und Methoden ausprobieren, mit denen ich bei den wenigen bisherigen Hausmodellen noch nicht zu tun hatte.

Für den möglichst originalgetreuen Nachbau standen mir nur drei Fotos mit Nahaufnahmen und wenige Abbildungen aus großer Entfernung zur Verfügung. Keine Maße, keine Überreste, ca. 50% der Ansichtsflächen unbekannt und Zieldarstellung in Epoche III (60er-70er Jahre) – da war dann auch etwas Überlegung und Phantasie notwendig.

Das Ziegelsteingebäude ist ein Lasercut-Bausatz von MOEBO. Dieser wird dort als „preußischer Schrankenposten Baruth“ geführt und passt deshalb so gut, weil beide Objekte Vertreter eines mutmaßlichen preußischen Typenbaus sind. Die Anzahl der Ziegelsteinschichten, also die Höhe, die Gebäudetiefe und die Fenstergröße sind zwar im Modell etwas kleiner, aber das weiß ja keiner. Ups! Die Gesamtoptik hilft der Wiedererkennung.

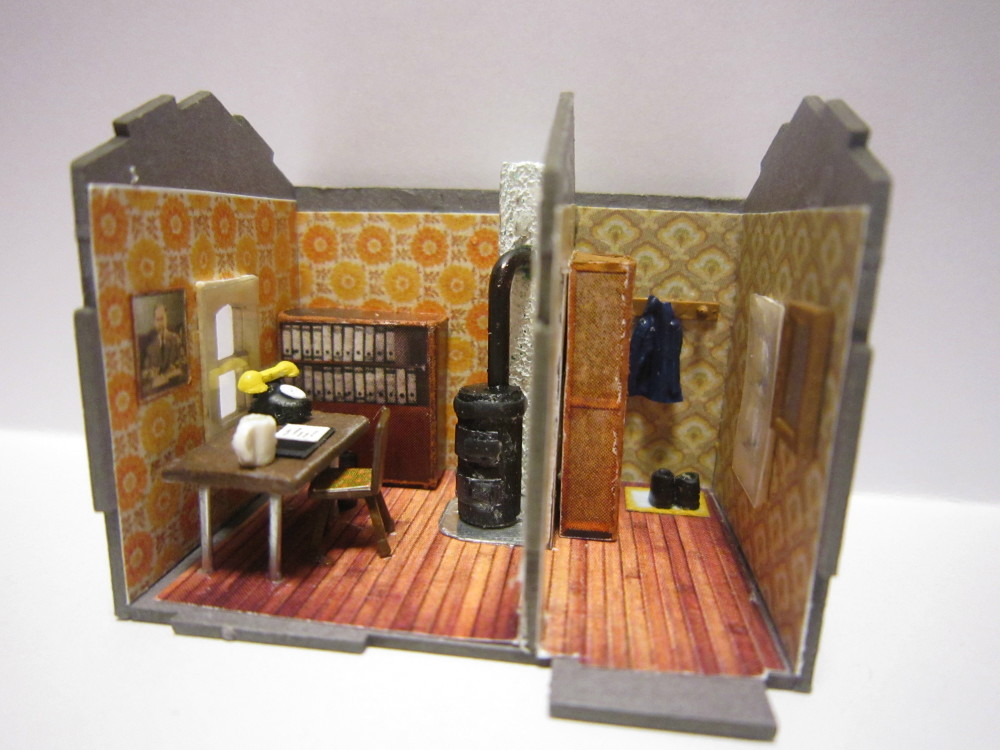

Schon kurz nach den ersten zügig zusammengeleimten Bausatzteilen bremste ich mich selbst mit der verrückten Idee aus, auch die Inneneinrichtung eines solchen Postens nachzubilden. Mir war schon irgendwie klar, dass man später davon auf Grund der kleinen Fenster und trotz Innenbeleuchtung nicht viel sehen wird. Aber ich wollte mich einfach mal ausprobieren, was so in 1:87 alles geht. Und wenn man dann einmal angefangen und viele Ideen im Kopf hat,…. Ihr kennt das.

Für die Tapeten und den Fußboden habe ich geeignete Fotos oder Texturen im Internet gefunden und einigermaßen skaliert ausgedruckt. Auch der Akten- und der Flurschrank besteht aus Fotos von echten Objekten, mit Bildbearbeitung zusammengesetzt, ausgedruckt, gefaltet und auf kleine Styrodur-Quader geklebt. Mehrseitenansichten werden mitunter erstellt, wenn solche Sachen zum Verkauf angeboten werden.

Der Tisch steht auf Beinen aus Tackerklammern. Der Ofen besteht aus einem Stück Rundholz mit aufgesetzten Türen aus schwarzer Pappe und kleinen schwarzen Lederstreifen, die sich gerade vom Rand der Handyhülle ablösten.

Das Telefon ist ein Eigenbau aus einem zurechtgefeilten Holzkrümel. Die Wählscheibe und die Muscheln am Hörer sind mit der Lochzange ausgestanzt. Die Muscheln verbindet ein Evergreen-Streifen und die rundlichen Formen des Hörers entstanden durch Holzleimtropfen. In den 60er Jahren fingen die Telefone an, etwas farbenfroher zu werden. Als ich fertig war, entdeckte ich 3D-Drucke solcher alten Telefone in H0 im Internet.

Die Kaffeetasse ist aus dem weißen Mantel eines 1mm²-Drahtes.

Einzig den Stuhl-Eigenbau habe ich zum Glück erst gar nicht probiert.

Die Wechselschuhe musste eine Figur leider hergeben. Für die blaue Eisenbahnerjacke an der Hakenleiste habe ich etwas stärkere Alufolie (weiß nicht mehr woher, dürfte aber Aluminium-Dampfsperre sein) in der Form einer ausgebreiten Jacke ausgeschnitten und dann so in Falten gelegt, dass sie oben zum Haken hin spitz zuläuft. Wie so eine Jacke halt hängt. Für die Ärmel hab ich noch zwei Streifen ausgeschnitten und an den Schultern beginnend aufgeklebt. Die Ansätze haben dann der Primer und die Farbe überdeckt. (Solche Jacken am Haken kann man aber auch kaufen: Preiser 10658)

Ein Spiegel am Ausgang und das obligatorische Portrait des damaligen Staatsratsvorsitzenden Ulbricht runden das Bild ab. Die Innenseiten der Fenster hätte ich noch ausgestalten können, aber zu spät. Um ganz Neugierigen den Blick auf die gesamte Inneneinrichtung zu ermöglichen und die Decken-LED-Beleuchtung austauschbar zu machen, lässt sich die schmalere Dachseite abnehmen.

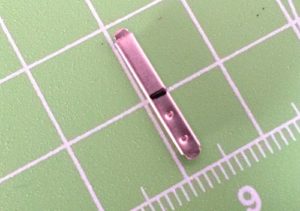

Das aufgesteckte Dachelement hält allerdings von sich aus nicht besonders gut. Deshalb „klammert“ sich ein winziger Neodym-Magnet, festgeklebt an der Dachinnenseite, an einer kleinen Metallschraube im Kaminschlot fest.

Als die Innenwand zwischen Flur und Dienstzimmer schon fest verklebt war und der Schlot (Styrodur mit weißer Acrylfarbe gestrichen und mit einem Bleistift gealtert) folgte, fiel mir auf, dass die Position des Schornsteins auf dem Dach im Original nicht zur Raumaufteilung im Modell passte. Da vom Original-Innenaufbau aber nichts bekannt ist und sich von der Schornstein-Position kaum sinnvolles ableiten ließ, beließ ich es bei der Modellversion. Dürfte niemandem auffallen.

Die dem Bausatz beliegende Dachpappe-Textur gefiel mir nicht und hätte wegen der Verlängerung des Daches eh nicht ausgereicht. Stattdessen überlappen sich (im Original ca. 1m breite) anthrazitfarbene Schleifpapierstreifen in der sehr feinen Körnung 800.

Die Längs- oder Querverlegung der Dachpappebahnen war noch mal ein kniffeliges Thema. Heutige Experten sind sich nicht einig und historische Beispiele gibt es in allen Varianten. Meine Theorie: Hat das Dach genügend Neigung, dann wurde der Einfachheit halber quer zur Dachneigung verlegt. Über die durch die Überlappung entstehende Wulst konnte das Regenwasser abfließen. War das Dach zu flach, dann konnten sich da Wasserlachen bilden – dann also Längsverlegung.

Die handels- und bausatz-typischen Dachrinnen aus Plastik sehen mir zu sehr nach selbigem aus und sind sehr dickwandig. Aber Versuche mit besagter Aluminiumfolie gefielen mir auch nicht. Also habe ich die Plastikdachrinnen mal mit einer entsprechend geformten Pfeilenspitze innen weiter „ausgehöhlt“ und mit zinkfarbener Acrylfarbe „unsauber“ angemalt. Das Ergebnis gefiel mir. Und nicht vergessen: Dachrinnen brauchen ein Gefälle, sonst läuft das Wasser nicht ab. Die Fallrohre sind aus farblich behandeltem grauem Klingeldraht – so kann man sie nach Belieben formen.

Die dachstützende Pergola habe ich aus Evergreen-Quadratleisten „zusammengezimmert“. Da ist es immer ein bisschen kniffelig, den passenden Querschnitt zu finden, damit die „Holzbalken“ nicht zu dünn, aber auch nicht zu wuchtig wirken. Hier habe ich 1,5 x 1,5mm für 12cm-Balken verwendet.

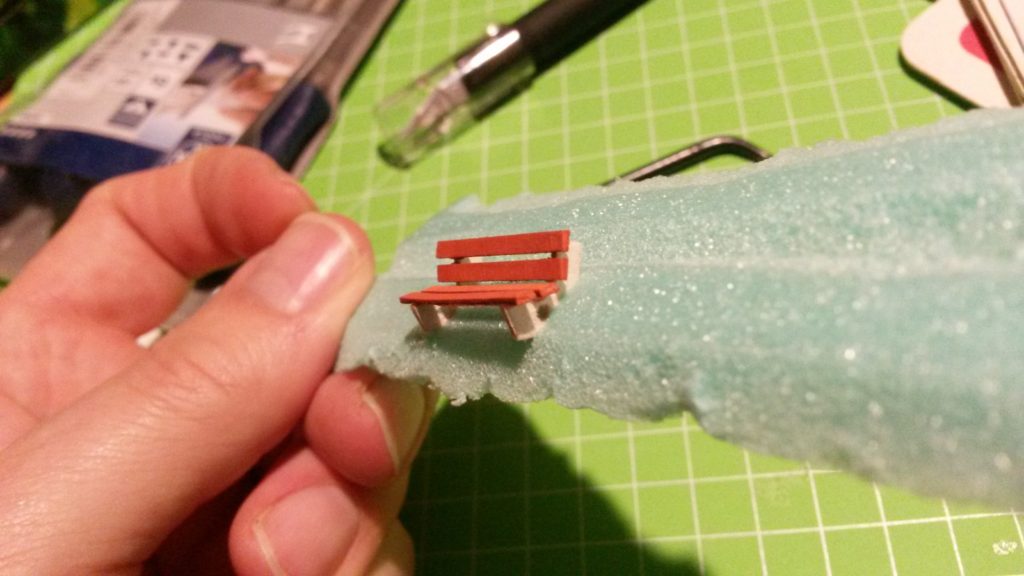

Vor der Tür liegt ein Trittgitter von „AM Modellbauideen“.

Die Eingangstür des Bausatzes entsprach optisch nicht der originalen Vier-Kassetten-Tür und hatte den gegenteiligen Anschlag und Öffnung nach innen. Maßstabsgetreue Ausdrucke einer solchen Türstruktur auf unterschiedlichen Papierstärken – ausgeschnitten und zusammengeklebt – und auf einer Seite die versuchsweise Anwendung von flachen Evergreen-Streifen (beides nahezu gleich aufwändig) erzeugen die Kassetten-Optik. Die Türklinken sind ein durchgeführter dünner Draht und Scharniere aus Aluminiumfolie (die etwas dickere) halten die Tür beweglich.

Für den Schuppenanbau habe ich erstmalig Auhagen-Platten verarbeitet. Das Schneiden der Holzstrukturplatten mit einem Bastelskalpell empfinde ich aber auf die Dauer sehr mühsam. Mit der elektrischen Laubsäge geht es schneller, aber die Schnittkanten müssen aufwändiger nachgearbeitet werden, da man meiner Erfahrung nach nicht so genau und gerade sägen kann.

Gegen die Plastik-Optik hilft wieder nur Farbe. „Glücklicher Weise“ habe ich aber die Grundierung vergessen und so rieben beim Zusammenbau meiner Finger wieder etwas Farbe runter, was aber zu einem guten Verwitterungseffekt führte.

Einen weiteren interessanten Effekt hatte ich beim Zusammenkleben der Wandelemente. Bei einem Stoß hatte ich die beiden Platten mehr als 45 Grad angeschliffen und ich dachte mir, da kann ich in die innen offene Fuge schön den Kunststoffkleber reinlaufen lassen. Nach dem Trocknen und Abnehmen der Hilfswinkel zog der Kleber aber die Platten trotzdem noch zusammen und sie standen nicht mehr im rechten Winkel zueinander. Also beim nächsten Mal ordentlich anfasen und sehr lange eingespannt trocknen lassen.

Das angebaute Klohäuschen, dessen Existenz im Original auf einer Fernaufnahme nur erahnt werden kann, besteht überwiegend aus einer MOEBO-Platte Präzisionsgravur in Echtholzoptik Stärke 0,45mm. Für die Holzbalken innen habe ich Nussbaumleiste 1,0 x 1,0 mm aus dem Architekturbedarf ausprobiert und für geeignet gefunden.

Eine Klopapierrolle darf natürlich nicht fehlen. Der erste misslungene Versuch war eine weiße Rolle, bis ich mich erinnerte, dass das Papier zu DDR-Zeiten grau (und rau) war.

Außenanlagen

Das MIFA-Rad des Schrankenwärters, die Wanne, der Eimer und die Schrankenhandkurbel sind von Weinert. Metallwasserfass und Mülltonne sind von Kotol. Türbeschläge, Außenglocke, Sh-2-Scheibe und F-Schild sind dagegen Eigenkreationen.

Für die Muschelkalkplatten vor den Schuppen habe ich folgendes ausprobiert: Draufsicht-Foto von Originalen skaliert zwei Mal ausgedruckt. Ein Mal die Steinplatten ausgeschnitten und mit Fugen auf den zweiten Ausdruck aufgeklebt. Die Fugen dann mit einer Mischung von Kaffeesatz (Erde) und feinem Blattwerk von Noch (Unkraut) gefüllt. Punktuelle Begrasung rundet das Bild ab.

Die weißen Ziegel vor dem Gebäude gab es da tatsächlich. Weiß getünchte Ziegel und Steine für Beeteinfassungen und ähnliches waren damals vermutlich ein Gestaltungshit.

Der Steinsockel des Gebäudes ist auch aus einer Auhagen-Platte geschnitten und wurde entsprechende des hier üblichen Materials mit den Farben des Muschelkalks bemalt.

Die Fotos, die Ihr hier seht, die einen natürlichen Hintergrund haben, sind so ziemlich genau an der Stelle entstanden, an der das Original stand.

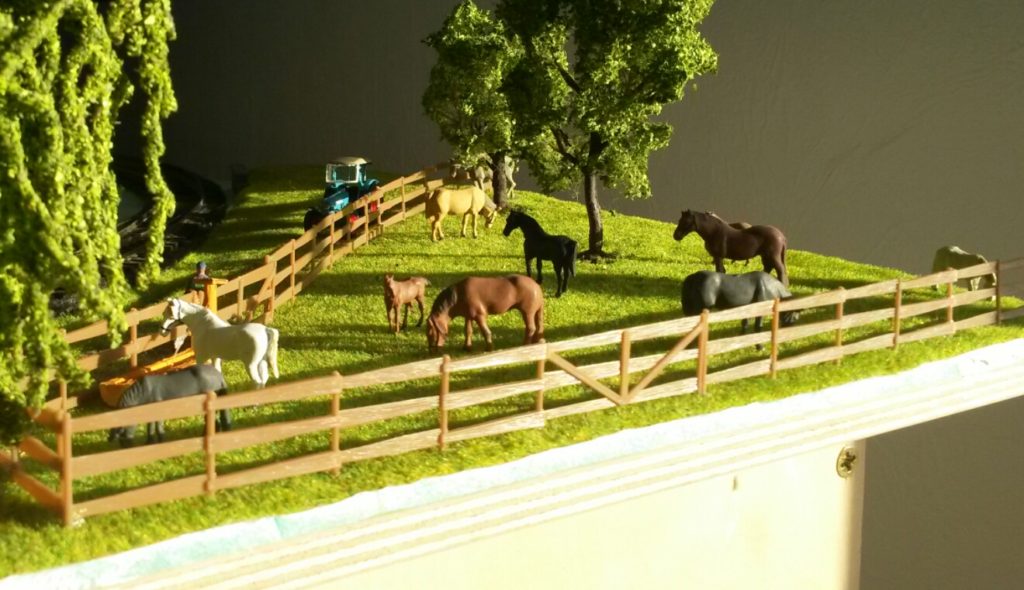

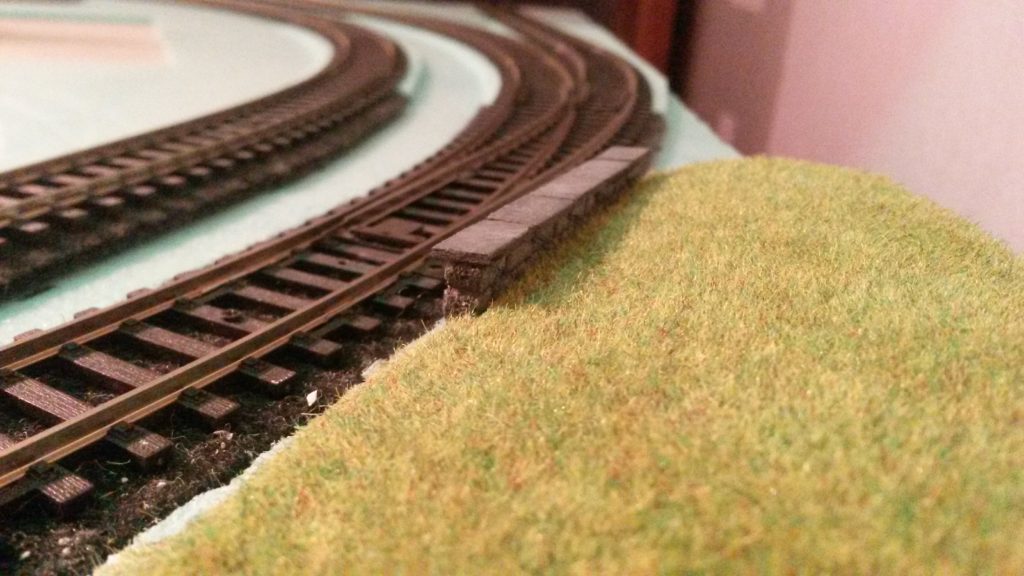

Ach ja, das mit dem oben beschriebene Diorama wird erst mal nichts, da die Modellbahntruppe in Eisenach, die u.a. den Bahnhof Wutha nachbaut, Gefallen an dem Modell gefunden hat und es gerne auf ihrer Anlage platzieren würde. Da kann ich aber gut mit leben. Aktuell entsteht das Gartenland neben dem Posten, welches vom Schrankenwärter bewirtschaftet wurde.