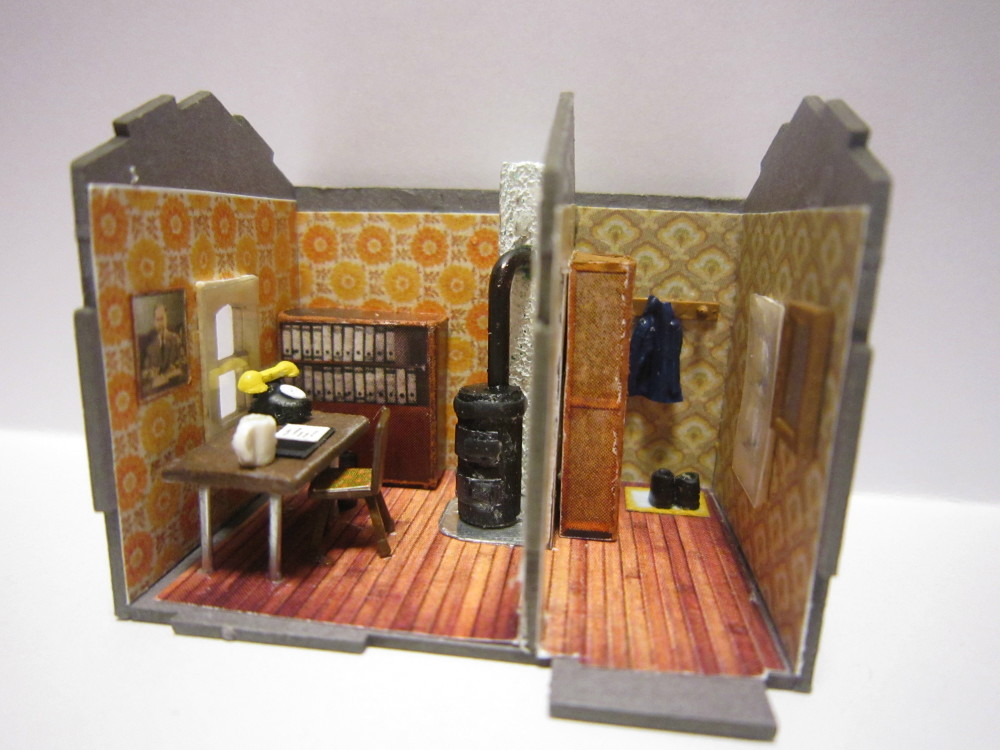

Wie bereits in meinem Betrag „Der Schrankenposten vom Bahnhof Wutha“ angekündigt, habe ich mich in der Bastelsaison Herbst/Winter 2023/2024 mit dem Gartenland neben dem Posten befassen können.

Bauliche Grundlage bilden zwei dünne übereinander geklebte Styrodur-Platten, die auf die Gegebenheiten auf der Zielanlage der IG Modellbahn Eisenach zugeschnitten wurden. Für ein leichtes Gefälle zu einer Ecke hin kam eine Feile zu Einsatz.

Damit das Gartenland nicht nur mit Anbaufläche „langweilt“, habe ich mich für eine etwas aufwändigere Kompostierungsanlage entschieden. Die ist zwar fotografisch nicht belegt, aber meiner Meinung nach durchaus möglich.

Die Ziegelmauern, die von H- bzw. Doppel-T-Trägern gestützt werden, habe ich mir an einem Vorbild im Heimatort abgeschaut. Die Mauerwerksplatte ist von Schulcz Modellmaterial. Gedoppelt an den Rückseiten zusammengeklebt passt die Mauerstärke. Die Fugen auf der Oberseite mussten natürlich nachgeritzt werden.

Die farbliche Behandlung erfolgte mehrschichtig: Grundierung mit Vallejo Surface Primer; Fugenfarbe flächig auftragen und nach wenigen Sekunden Antrocknen mit einem Taschentuch diagonal wieder abwischen; einzelne Ziegel mit einem sehr feinen Pinsel (z.B. Rotmarder Pinsel Größe 10/0) in verschiedenen Farben (z.B. Fire Red, Light Brown, Mahogany Brown, Mud Brown und sogar Sunny Skin Tone) bemalen; mit Vallejo Matt Varnish in mehreren Schichten den Kunststoffglanz reduzieren und die Farben versiegeln.

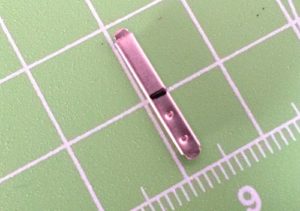

Für die Nachbildung der H- bzw. Doppel-T-Träger hätte ich vielleicht doch Profile von Evergreen suchen sollen, aber ich versuchte es mit vorhandenen Strips, die ich farblich behandelt aufwändig auf die Mauerstirnseiten klebte.

Kommen wir zu den Komposthaufen. Die Idee war, zwei unterschiedliche Zersetzungsstufen darzustellen. Vor den heutigen Schnellkompostern waren zwei Haufen nicht unüblich, wenn genug Material angefallen ist. Das Innere der Haufen besteht aus zurechtgeschnitzten Styrodurwürfeln. Der Schüttwinkel sollte nicht mehr als 45° betragen. Oben flacht der Haufen ab, unten kann er etwas flacher ausrollen. Soll der Haufen, wie hier, an einer Wand „anlehnen“, dann sollte entweder kein Spalt da sein, oder man schnitzt mit Absicht eine Rinne (in der Breite der Kleberkanüle), in die dann wandschlüssig der Kleber für das Deckmaterial kommt.

Apropos Deckmaterial: Aus Mangel an geeignetem und vorrätigem Streumaterial musste ich improvisieren. Ich suchte meinen Haushalt ab und fand: Pinsel mit hellen und dunklen feinen Borsten, einen alten Handfeger, faserigen Strick, Nähzwirn in verschiedenen Brauntönen. Daraus schnippelte ich mir eine Mischung und ergänzte sie mit Kaffeesatz, braunen Grasfasern von Musterbüscheln und dunklem Laub von Noch. Durch unterschiedliche Mischungszusammensetzungen unterscheiden sich die zwei Haufen in ihrem Zersetzungszustand.

Als Kleber und damit die Styrodurfarbe nicht durchschimmert, kam erst mal Holzleim gefärbt mit brauner Acrylfarbe drauf. Das aufgestreute und leicht angedrückte Deckmaterial wurde nach dem Antrocknen mit einer Schicht Vallejo Matt Varnish überzogen, damit die glänzenden Bestandteile dies nicht mehr tun. Dahinein kann man weiteres Material streuen, bis die Optik stimmig ist. Beim „jüngeren“ Haufen kamen dann noch frische Gartenabfälle oben auf, die ebenfalls wieder dick mit Matt Varnish bepinselt wurden. Überstehende Borsten wurden mit einer Nagelschere gestutzt. Wichtig ist, dass man noch Deckmaterial übrig hat. Denn wenn man, wie ich, erst jetzt die Haufen in ihren Mauerecken festklebt, dann müssen nun die Randbereiche/Spalte mit Kleber versehen und bestreut werden. Matt-Überzug nicht vergessen. Im Bereich der bereits weggeschaufelten Komposterde habe ich nur feinen Kaffeesatz aufgetragen und mit unterschiedlichen Brauntönen Erdschichten angedeutet.

Am Komposthaufen sollte „Leben“ in die Szenerie kommen, allerdings ohne zusätzliches Personal. Der Schrankenwärter musste ja für seine eigentliche Aufgabe das Gärtnern ständig unterbrechen. Und so sollte es nach einer Unterbrechung des Komposterde-Siebens aussehen.

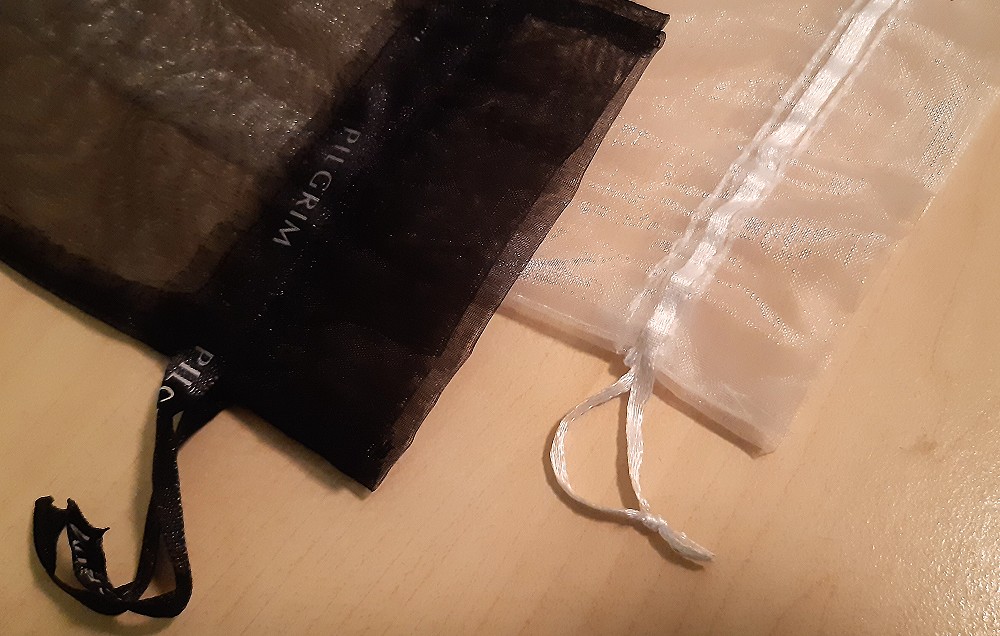

Das Durchwurfsieb besteht aus einer sehr feine Gaze, die mir irgendwann mal in die Hände fiel und welche mein Modellbauer-Gehirn als möglicher Weise brauchbar und aufhebenswert erachtete. Die Gaze war mal ein halbdurchsichtiges Geschenkbeutelchen zum Zuziehen oben. Die Gaze eines alten Wäschetrockner-Flusensiebs könnte eventuell auch geeignet sein. Mit ganz wenig Rostfarbe (damit sich die Löcher nicht zusetzen) habe ich die Gaze gefärbt und einen Rahmen aus Strips drumherum gezimmert. Die Stütze ist aus dünnem Draht.

Eine einzelne filigrane und nicht nach Plastik ausschauende Grab- oder Spatenschaufel konnte ich bisher (*) bei keinem Hersteller entdecken. Also selber bauen. Für das Schaufelblatt verwendete ich wieder die etwas stärkere Alufolie, die mit Nagelschere und Cuttermesser in Form gebracht wurde. Am oberen nicht spitzen Ende entstanden durch seitliche Einschnitte zwei Flügel, die sich dann hinten um den Stiel aus dünnem Draht schlingen. Der Draht sollte noch etwas weiter hinter dem Blatt entlang gehen, damit man da den Tropfen Sekundenkleber platzieren kann und beim anschließenden „Dengeln“ des Blattes mit einem Zahnstocher die typische gewölbte Form entsteht. Der Stiel wurde nach einer Grundierung mit einer Mischung aus Vallejo Model Color Buff und Vallejo Game Color Plague Brown gestrichen, das Schaufelblatt mit Vallejo Air Rust. Etwas dunkelbrauner Dreck kann ruhig auch noch dran hängen.

(*) Preiser Neuheiten 2024 Set Feldgeschworene, da soll eine dabei sein, die ganz gut aussieht. Oder im Werkzeuge Bausatz H0 von Modellbau-Mechling.

Das Häufchen gesiebte Erde muss natürlich fein aussehen. In das Kleber-Farbe-Gemisch habe ich deshalb nur feinen Sand eingestreut. An der Außenseite des Durchwurfsiebs bleiben die groben Bestandteile des Komposts hängen und liegen.

Den festen Untergrund in der Mitte der Kompostierungsanlage wollte ich aus zwei Betonplatten bilden. Solcher Art Betonplatten wurden im Osten in großer Zahl zur Befestigung wichtiger Landwirtschaftswege verwendet und sind heute noch erhalten. Recherchen ergaben, dass es sie auch in kleiner Größe gab. Typisch sind vier Betonaussparungen, wo man Transporthaken in den herausschauenden Armierungsstahl einhaken konnte. Kurze Zeit später machte sich das Unkraut darin breit.

Als ich die typische Farbe für solche Betonplatten ermitteln wollte, fand ich mich schnell bei „Fifty Shades Of (Beton-)Grey“ wieder. Fotosuche im Internet, verschiedene Mischungen und Trägermaterialien probieren, Anhalten an Originale unter verschiedenen Licht- und Wetterbedingungen – den idealen Farbton zu finden, ist eigentlich unmöglich. Am Ende wendete ich auf einer einfachen Graupappe eine Mischung aus Weiß, Rot, Grün und Gelb an, wie hier beschrieben: https://forum.spurnull-magazin…etonfarbe-selber-mischen/

Die Beetumrandungen sind zum einen aus Holzbohlen (fotografisch belegt) und zu anderen aus rostigen Stahlblechen (wie im Garten der Schwiegereltern).

Für die Holzbohlen fiel mir die runde hölzerne Umrandung eines Büffelweichkäses (Cremoso REWE) in die Hände. Angefeuchtet kann man den Ring aufbiegen und platt pressen. Die Materialstärke fand ich passend und die Holzmaserung mit unterschiedlichen grau-braunen Tönen angemalt – auch die Stirnseiten haben im Original oft einen anderen Farbton – lässt das Ganze nach alten Holzbohlen aussehen. Abgestützt werden sie wie im Original mit Eisenstangen (dünner Draht, Büroklammer).

Bezüglich der Nachbildung von Erde und ihrer realistischen Farbe habe ich mir schon oft den Kopf zerbrochen. Hier benötigte ich nun feine Beeterde, die ich aus fein gemörsertem Kaffeesatz gründlich vermischt mit Heilerde (sehr fein und doch sehr hell) herstellte. Das Gemisch hat allerdings den Nachteil, dass ein selbst mit viel Spülmittel zugesetzter Schotterkleber abperlt und nicht einziehen will. Also habe ich Holzleim auf die Fläche gestrichen und die Erde drauf gestreut und etwas festgedrückt. Um auf das etwas erhöhte Beetniveau zu kommen, kam eine Pappe drunter, die sicherheitshalber mit Vallejo Game Color Earth (72.062) eingefärbt wurde.

Beim Trocknen und Zusammenziehen des Holzleims hat es allerdings die Holzbohlen auch etwas mit nach innen gezogen. Die könnte/sollte man während des Vorgangs nachjustieren.

Bei der Planung der Beetbepflanzung stellte sich die Frage, was in der dargestellten Epoche der Anlage – DDR in den 60er Jahren – so üblich war. Ich fand aber keine Antworten. Also ging ich kein „Risiko“ ein: Rhabarber von Noch, Zucchini, Weißkohl, Kopfsalat, Kohlrabi rot und grün, Blumenkohl und Kartoffeln von Busch, Steckrüben von Faller.

Vergleicht man die Modellpflanzen mit ihren Originalen, so ergibt sich meinem Empfinden nach doch einiger Nachbearbeitungsbedarf. Alles, was aus Kunststoff ist und unnatürlich glänzt, braucht eine oder mehrere Schichten Vallejo Matt Varnish. Einige Kohlrabis wurden mit kleinen Fädelperlen der Tochter „vergrößert“. Da die Blätter üblicher Weise rundherum aus der Knolle wachsen, wurden welche mit Sekundenkleber angebracht. Die zu einheitlich aussehenden Blumenkohlköpfe wurden mit Holzleim und Farbe variiert. Die Steckrüben wurden so angeschnitten, dass nur der obere und farblich korrigierte Teil der Knolle aus der Erde schaut. Dem Kraut der Kartoffelpflanzen wurde mit einem etwas helleren Grün die Eintönigkeit genommen.

Dass hier und da mal eine Pflanze fehlt, weil sie bereits geerntet wurde, klingt eigentlich logisch. Manche Modellgärtner vergessen das aber. Und mancher Betrachter weißt einen darauf hin, dass da schon oder noch was fehlt… . Zack – hat man ein Gesprächseinstieg zum Modell oder über unser schönes Hobby.

Der fachgerechte „Anbau“ der Kartoffeln erforderte einigen Aufwand. Die werden ja angehäufelt.

Erst habe ich einen großen Klecks Holzleim mit Vallejo Game Color Earth eingefärbt. Dann habe ich einen Teil davon mit einem Pinsel als kurzen Streifen auf die Beetfläche aufgetragen und anschließend mit meiner Erdmischung aus Kaffeesatz und Heilerde bestreut. Mit einem Zahnstocher drückte ich dann die Erde etwas in den Leim und gab dem „Erdwall“ die richtige Form. Ein zurechtgebogener und –geschnittener Alustreifen dient bei der folgenden Pflanzung als Stütze für die sonst umfallenden Stängel. Von dem Grünzeug habe ich immer drei Stück dicht beieinander in den Leim-Erde-Haufen gesteckt, damit die möglichst realistische Optik von Kartoffelpflanzen entsteht. Weil die Blätterrispen aber in alle Richtungen abstehen und ich die Stängel auch gestaucht bzw. gebogen habe, hat sich das gerne mal verhakt oder behindert. Hier ist also einiges an Geduld erforderlich. Und Zeit, denn jetzt muss der Leim trocknen.

Alte Hacken gibt es in ganz unterschiedlichen Formen. Die von mir ausgewählte dient in diesem Garten der Beseitigung von Unkraut rund um die Beete, was ja auch ein andauernder Prozess ist und gerne mal unterbrochen wird. Der erste Selbstbauversuch wurde im Vergleich zu einer Figur zu wuchtig. Also habe ich mir Maße eines ähnlichen Originals besorgt und etwas länger am Holzstiel aus einem Zahnstocher gefeilt. Dann passte es.

Ähnliches und weiteres Gartenwerkzeug ist im Werkzeuge-Bausatz von Modellbau-Mechling enthalten.

Das Eimerchen und die Schubkarre sind von Weinert.

Eigentlich wollte ich hinter der Zieglmauer eine Katze ins Gras legen, aber ich konnte keine ausfindig machen. Dafür fand ich einen schwarzen Vogel (Klingenhöfer Miniaturen), der jetzt nach Würmchen im Kompost Ausschau hält. Bei der Gelegenheit – meine Tochter liebt Regenwürmer – wurde ein solcher im Erdschnitt der Anlagenkante mit einem dünnen Draht nachgebildet.

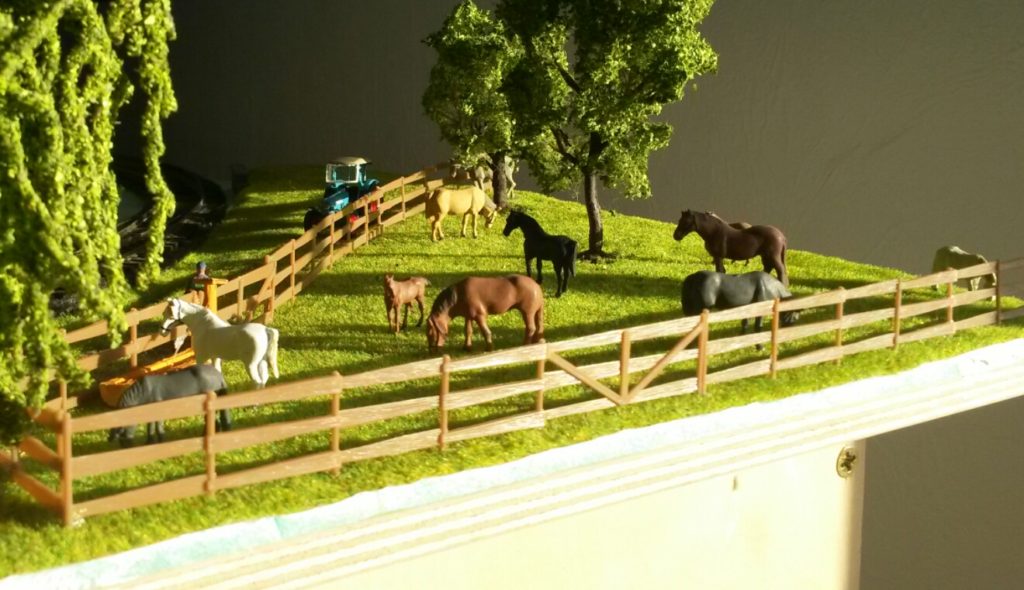

Zwischen Kompost und Anlagenrand sollte es noch ein bisschen wuchern, aber so, dass nichts übersteht. Da ich sämtliche Gewächse mal an meine Modelleisenbahnfreunde abgegeben hatte, platzierte ich eine Bestellung bei Silhouette Modellbau, um mir einen Eindruck von deren Buschwerk zu machen. Am Ende reichten drei Zweige von einem Profiline-Busch. Drum herum sind Ranken (Efeu) und Gräser, die als Muster der Lieferung beilagen.

Ursprünglich hatte ich noch die Idee, hinter der Mauer das alte Läutewerk des Schrankenpostens in Schrottform darzustellen, aber der Platz dafür war nicht so richtig da. Na vielleicht lässt sich das bei einem anderen Kleinprojekt nachholen.

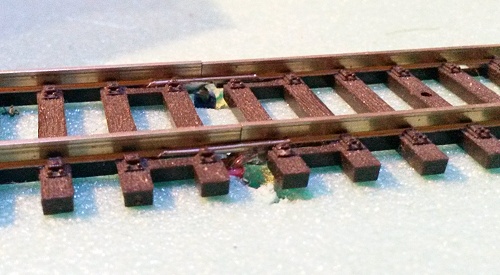

Die Stellprobe von Schrankenposten und Gartenland auf der Zielanlage war erfolgreich. Fest eingebaut wird es aber erst, wenn die großen Gleisbauarbeiten und Geländemodellierungen in diesem Bereich abgeschlossen sind.

Ich halte Euch auf dem Laufenden.